豆知識⑧お布施とは?

こんにちは!かんべでございます(*’ω’*)

今週に入り5月も真ん中に来てしまいましたね(。-`ω-)

だんだんと日中が暖かい?暑い?感覚がありますね

暑い時は、適度にエアコンを使いたいですが、

こんなに物価が上がると考え物ですね(。-`ω-)

さてお話は変わりますが、今回はお布施のお話であります。

※必ずしも全部が同じやり方ではなく、各菩提寺様により異なる場合がございます。

最終的には、菩提寺様がおられる方は、一度直接お話をされるのが望ましいです(੭ु´・ω・`)੭ु⁾⁾

「お布施(おふせ)」とは、仏教において僧侶やお寺に対して金銭や物品などを施す行為、またはその供え物自体を指します。日本の仏教文化に根ざした行為であり、感謝や敬意の気持ちを表す意味があります。

■ お布施の本来の意味

仏教の基本的な教えに「布施(ふせ)」という徳目があります。これは、「見返りを求めずに他者に施す」という行為を指し、以下の3つに分類されます:

- 財施(ざいせ):金品や物を施す

- 法施(ほうせ):仏の教え(法)を人に説くこと

- 無畏施(むいせ):相手の不安や恐怖を取り除いてあげること

現代の「お布施」は主に「財施」にあたり、仏事(法事・葬儀・供養など)を行った際に、僧侶に渡す金銭を指すことが多いです。

■ 現代におけるお布施の具体例

- 葬儀・法要でのお布施:僧侶にお経をあげてもらったお礼として金銭を包む

- お寺への寄付:お寺の修繕・運営などのために寄付する

- 戒名料として:戒名をつけてもらうための謝礼

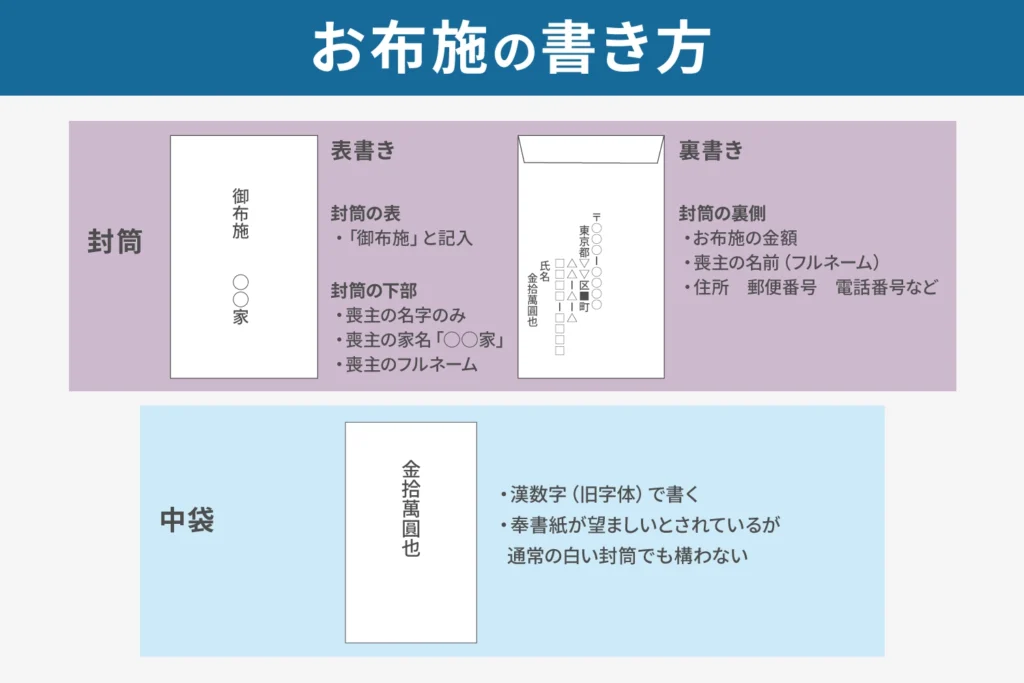

■ お布施の包み方やマナー

- 封筒:白無地の封筒や奉書紙が一般的(「御布施」などと表書きする)

- 金額:明確な決まりはなく、地域や宗派、お寺の慣習によって異なる

- 渡し方:僧侶や住職に直接手渡す際は、両手で丁寧に渡す

■ 注意点

「お布施」は料金やサービスの対価ではないとされており、心からの感謝や信仰の気持ちを込めた施しという位置づけです。したがって、いくら包めばよいかを寺に直接尋ねる際も、丁寧な言葉遣いで聞くのが望ましいです。

地域によって「お布施」の慣習や相場にはかなり違いがあります。ここでは、日本の主な地域ごとに一般的な傾向をまとめます。ただし、これはあくまで参考であり、実際にはその地域の宗派や寺院の慣習、ご家庭の考え方にもよって異なります。

🔹 関東地方

- 特徴:比較的「形式」を重視する傾向

- 金額の目安(法事):3万~5万円程度が一般的(葬儀では10万~30万円程度)

- お車代・御膳料:お布施とは別に用意するケースが多く、それぞれ5千円~1万円ほど

- 表書き:「御布施」「御礼」などが一般的

🔹 関西地方

- 特徴:「お布施は志(こころざし)」という考えが強め

- 金額の目安(法事):2万~5万円程度だが、寺や住職との関係性で変動が大きい

- お車代・御膳料:包む場合もあるが、「お布施に含める」というケースも

- 表書き:「御布施」「御経料」などを使う場合もあり

🔹 東北・北海道地方

- 特徴:地元の寺との関係が深く、決まった額で定着していることが多い

- 金額の目安(法事):1万~3万円程度が多い

- 寺院の檀家制度がしっかりしており、年会費的なお布施があるケースも

🔹 北陸地方(特に富山・石川)

- 特徴:浄土真宗が多く、葬儀や法要が非常に丁寧

- 金額の目安(葬儀):高額になる傾向(30万~50万円のケースも)

- 御膳料・お車代:詳細に分けて包むことが多い

- 戒名料も含めると、地域全体で高めな慣習が多い

🔹 九州地方

- 特徴:地元の檀家とのつながりが強く、相場は寺によってバラつきがある

- 金額の目安:法要で1万~5万円、葬儀で10万~30万円が一般的

- 表書き:「御布施」のほか、「読経料」や「戒名料」を分けて包むこともあり

🔹 沖縄

- 特徴:独自の信仰文化(祖先崇拝・御願など)と重なり、お布施の概念がやや異なる

- 金額の目安:僧侶を呼ぶ仏教式葬儀もあるが、風習としては地域差がかなり大きい

- お布施よりも御願料・拝み料などが重視される場合もある

✅ 地域慣習を確認する方法

- 親族やご近所の慣習を確認する

- 菩提寺に直接、丁寧に相談する(「お布施はどのくらいお包みすればよいでしょうか?」など)

- 葬儀社や法要業者に尋ねる(地域の相場に詳しい)

一例でございますがご宗派別のお布施の解釈の違いもございます。

宗教(宗派)によって、お布施の考え方や扱い方には違いがあります。特に日本の仏教宗派では「お布施」の意味や金額、儀式の在り方に違いが見られます。以下に主要な宗派ごとの特徴をまとめます。

🔹 浄土真宗(本願寺派・大谷派など)

- 基本的な考え方:

浄土真宗では、「僧侶が読経や戒名を与えることで功徳を積む」という考えは基本的にありません。あくまでも「阿弥陀仏のご本願に感謝する」という意味合いが強く、お布施も「感謝の表現」として任意です。 - 特徴:

- 「戒名」ではなく「法名」と呼びます。

- 「お経料」「戒名料」などと明確に金額を定めるのは避ける傾向。

- 分けて包むことは少なく、一包みにまとめるのが一般的。

- 表書き:「御布施」「御懇志」

🔹 曹洞宗(禅宗)

- 基本的な考え方:

僧侶による修行と読経によって、亡き人のために善根を積むという考えがあり、布施はそれに対する「お志」とされます。 - 特徴:

- 「戒名料」や「お車代」「御膳料」などを分けて包むことが多い。

- 位牌や仏壇の開眼供養の際もお布施が必要とされる。

- 表書き:「御布施」「御経料」「戒名料」

🔹 臨済宗(禅宗)

- 基本的な考え方:

曹洞宗と近く、読経や戒名には宗教的意味があり、それに対する感謝として布施を行う。 - 特徴:

- お布施の額はやや高めになる傾向(とくに葬儀時)。

- 「塔婆供養」や「位牌開眼」のたびに別途包む場合も。

- 表書き:「御布施」「読経料」「塔婆料」など

🔹 真言宗

- 基本的な考え方:

真言宗は密教系で、法要や儀式に重きを置きます。お布施はその修法や供養への感謝とされます。 - 特徴:

- 葬儀や年忌法要で、複雑な儀式(例えば「火舎香炉供」など)を行うため、儀式ごとに布施を分けることも。

- 戒名は「法号」として与えられます。

- 表書き:「御布施」「供養料」「読経料」など

🔹 日蓮宗・日蓮正宗

- 基本的な考え方:

法華経を重んじる宗派で、読経や題目(南無妙法蓮華経)による供養が中心。お布施はその功徳を受けるための「志」とされる。 - 特徴:

- 檀家とのつながりが強い場合、定期的な布施(維持費など)を求められることも。

- 戒名は「法号」として付与される。

- 表書き:「御布施」「御題目料」など

✅ 補足:キリスト教・神道における「お布施」

- キリスト教(カトリック・プロテスタント):

- 「お布施」ではなく「謝礼」や「献金」として扱われる。

- 結婚式や葬儀で神父・牧師に渡す場合は1万~3万円程度が一般的。

- 神道(神社・神主):

- 「初穂料(はつほりょう)」という名目が多く、「御礼」として包む。

- 命名式・地鎮祭・結婚式などで渡すことがある。

🎯 実際どうすれば?

- 宗派が分からない場合は、まず菩提寺や葬儀社に聞くのがベスト。

- 明確な料金表がないことが多いため、「志としてどれくらいが一般的でしょうか」と尋ねると丁寧です。

関東のお布施の習慣は?

関東地方における「お布施」の習慣は、全国的に見ても比較的“形式的・丁寧”で、金額・包み方・マナーなどが明確に意識される傾向があります。以下に関東特有の特徴を詳しく説明します。

🔹 関東のお布施の特徴

✅ 1. 形式を重んじる傾向

- お布施を包む際の封筒や奉書紙の使い方が丁寧で、白無地の封筒や奉書紙に水引なしで包むのが一般的です。

- 封筒には「御布施」「御礼」「読経料」などと表書きし、裏に金額や施主名を記載することが多いです。

✅ 2. 金額の目安(相場)

※あくまで参考値であり、宗派・寺院・関係性によって差があります。

| 仏事の種類 | 金額の目安(関東) |

|---|---|

| 通夜・葬儀 | 10万~30万円程度 |

| 一周忌・三回忌などの法要 | 3万~5万円程度 |

| 戒名料(希望する場合) | 5万~20万円程度(ランクで異なる) |

| お車代 | 5千円~1万円程度 |

| 御膳料(会食に代えて) | 5千円~1万円程度 |

- 「お車代」「御膳料」はお布施とは別に包むのが慣習とされています。

✅ 3. 渡し方・タイミング

- 紙袋に入れて持参し、法事や葬儀の前に住職に丁寧に挨拶しながら渡します。

- 手渡しの際には「本日はよろしくお願いいたします」と一言添えると丁寧です。

🔹 表書きの例(関東)

| 封筒の中身 | 表書きの例 |

|---|---|

| 一般的なお布施 | 御布施 |

| 読経への謝礼 | 御経料、読経料 |

| 戒名をいただいた場合 | 戒名料 |

| 僧侶の交通費 | お車代 |

| 僧侶への会食代 | 御膳料 |

🔹 補足:関東特有の傾向まとめ

| 項目 | 関東の傾向 |

|---|---|

| お布施の包み方 | 白封筒・奉書紙で丁寧に |

| 金額の決め方 | 地域内の相場に従うことが多い |

| 戒名の扱い | 戒名料は別途包むケースが一般的 |

| 住職との関係 | 初対面であっても形式をしっかりと整える |

| 渡し方のマナー | お辞儀と一言を添えて、直接手渡し |

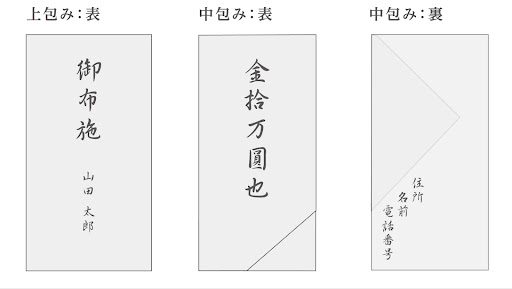

東京都および埼玉県におけるお布施の封筒の表書きについて、地域特有の書き方は特に存在しませんが、一般的なマナーとして以下のような書き方が推奨されています。

📌 お布施封筒の書き方(東京都・埼玉県共通)

表書き(封筒の表面)

- 中央上部に「御布施」または「お布施」と縦書きで記入します。

- その下部中央に、施主の氏名をフルネーム、または「〇〇家」と記載します。

裏書き(封筒の裏面)

- 左下に施主の住所と氏名を縦書きで記入します。

- 右下に包んだ金額を、旧字体の漢数字(大字)で「金〇〇圓也」と書きます。

🖋 書き方のポイント

- 筆ペンや濃い黒墨を使用し、丁寧に書きましょう。薄墨は弔事用であり、お布施には適しません。

- 封筒の選び方:白無地の封筒や奉書紙を使用し、郵便番号欄のないものを選びます。二重封筒は「不幸が重なる」とされ、避けるのが一般的です。

- お札の入れ方:新札を使用し、肖像が上向きになるように揃えて封入します。

これらのマナーを守ることで、東京都や埼玉県においても丁寧なお布施の準備ができます。地域によって細かな違いがある場合もありますので、心配な場合は菩提寺や葬儀社に確認すると安心です。

キリスト教と神道では、仏教でいう「お布施」に該当するものはありますが、意味・呼び方・形式が大きく異なります。それぞれの宗教における考え方や慣習を以下に詳しく解説します。

✝ キリスト教の場合(カトリック・プロテスタント)

✅ 概要:

- 仏教のお布施にあたるものは 「献金」「謝礼」「志」 などと呼ばれます。

- 法要や儀式に対する対価ではなく、「信仰の証」「教会への感謝」として自主的に捧げるものです。

✅ 葬儀・結婚式などでの渡し方:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 表書き | 「御礼」「献金」「志」「謝礼」など(※「御布施」は使用しない) |

| 封筒 | 白無地、または市販の「御礼」封筒(のし袋は基本的に不要) |

| 相場 | 1万〜3万円程度が一般的(葬儀の場合は5万円程度もあり) |

| 渡し方 | 儀式前または後に牧師・神父へ手渡し。神父宛てに直接送金される場合も。 |

✅ 特記事項:

- カトリックでは「ミサ謝礼(献金)」という形で、一定額を包むことがあります。

- プロテスタントでは明確な金額指定がないことが多く、信者の自由な判断に任される傾向があります。

⛩ 神道の場合(神社神道)

✅ 概要:

- 仏教の「お布施」に近い概念としては 「初穂料(はつほりょう)」 や 「玉串料」 が使われます。

- 神様への感謝とお供えの意味を持つ金銭的供物です。

✅ 主な儀式と初穂料の目安:

| 儀式名 | 相場 | 表書き |

|---|---|---|

| 地鎮祭 | 2万~5万円 | 初穂料、玉串料 |

| 命名式(初宮参り) | 5千円~1万円 | 初穂料 |

| 七五三 | 3千円~1万円 | 初穂料 |

| 結婚式(神前式) | 3万~10万円 | 初穂料 |

| 葬儀(神葬祭) | 3万~10万円 | 玉串料、御礼 |

✅ 封筒とマナー:

- のし袋を使用し、水引は紅白の蝶結び(慶事)または黒白結び切り(葬儀)を使います。

- 表書きは「初穂料」「玉串料」と記載し、下に施主の氏名を書きます。

✅ キリスト教と神道のお布施(比較表)

| 項目 | キリスト教 | 神道 |

|---|---|---|

| 呼び方 | 献金・謝礼・志 | 初穂料・玉串料 |

| 封筒の種類 | 白封筒、のし袋不要 | のし袋(紅白or黒白水引) |

| 表書き | 御礼・献金・志 | 初穂料・玉串料 |

| 意味 | 信仰と感謝の表現 | 神様への感謝と供物の意味 |

| 金額の相場 | 1万~3万円 | 儀式によって2万~10万円前後 |

「玉串料(たまぐしりょう)」の封筒の書き方には正式なマナーがあります。これは神道の儀式(葬儀・地鎮祭・お宮参りなど)で、神職や神様に捧げる金銭のお供えとして用いられるものです。以下に、玉串料の正しい書き方・包み方・マナーをまとめます。

📝 玉串料の書き方(表書き)

✅ 表書き(のし袋の正面)

| 位置 | 内容 | 書き方の例 |

|---|---|---|

| 中央上部 | 「玉串料」と縦書き | 玉串料(楷書で丁寧に) |

| 中央下部 | 差出人の氏名 | 山田太郎/山田家一同など |

🔸墨の色:濃墨(普通の黒い墨)を使います。

🔸筆記具:毛筆、筆ペン、濃い黒インクの万年筆などが適切です。

🔸薄墨は使用しません(神道では忌みません)。

💴 中包み・内袋の書き方

中袋(封筒が二重の場合)

- 表面右側:金額(旧漢字で)

- 例:「金壱萬圓」や「金参萬圓」

- 裏面左側:住所・氏名

🔸数字は大字(旧字体)を使うのが一般的:

| 数字 | 大字(旧漢字) |

|---|---|

| 1 | 壱 |

| 2 | 弐 |

| 3 | 参 |

| 10 | 拾 |

| 万 | 萬 |

| 円 | 圓 |

🎀 封筒・水引の選び方

| シーン | のし袋の水引 | 色・結び方 |

|---|---|---|

| 葬儀(神葬祭) | 黒白または双銀 | 結び切り(固く結ぶ) |

| 地鎮祭や祝い事 | 紅白 | 蝶結び |

🧾 渡し方のマナー

- のし袋を白い無地の包み紙や封筒に入れて持参します。

- 渡すときは神職に両手で渡し、軽く会釈または一言添えると丁寧です。

- 例:「本日はよろしくお願いいたします。」

#お布施#お香典#関東#東村山#お葬式#お葬儀#家族葬#火葬場#都内

#小人数#多摩地区#埼玉県#お花#費用#一日葬#お通夜#告別式#直葬#小規模

#火葬式#事前相談#小さな#お葬式#よりそう#明朗会計#安心#信用#地域密着