豆知識⑥玉串奉奠、献花とは

みなさーーーん

こ ん に ち は ーーーーー毎日寝不足でありますが頑張ります!

ゴールデンウィークも営業いたしております(`・ω・´)ゞ

さて、玉串奉奠と献花についてのお話であります(*‘ω‘ *)

「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」とは、神道の儀式で、玉串(榊に紙垂をつけたもの)を神前に捧げて、敬意・感謝・祈りを表す行為のことです。

🔹言葉の意味

- 玉串(たまぐし):神聖な木とされる「榊(さかき)」の枝に、白い紙垂(しで)を結びつけたもの。神様に気持ちを伝えるための「依り代(よりしろ)」です。

- 奉奠(ほうてん):神や祖先に物を供えて、敬意を表す行為。

したがって、「玉串奉奠」とは、玉串を神様に捧げる神聖な儀式の一環です。

🔹行われる場面

- 神前式の結婚式

- 地鎮祭(じちんさい)

- 上棟式(じょうとうしき)

- 神葬祭(神道形式の葬儀)

- 各種祭典(例大祭、清祓など)

🔹玉串奉奠の流れ(基本的な作法)

神前に進む。

玉串を持って一礼。

玉串を時計回りに回して、葉先を神前に向けて供える。

二礼二拍手一礼。

退く。

「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」は、神道の儀式で行われる敬虔な作法のひとつで、「玉串(たまぐし)」という榊(さかき)の枝に紙垂(しで)をつけたものを神前に捧げ、神に対する敬意や感謝、祈りの気持ちを表す行為です。

意味と由来

- 玉串:神の依代(よりしろ)とされる榊の枝に、白い紙垂をつけたもの。

- 奉奠(ほうてん):神に供え物を捧げるという意味。

つまり「玉串奉奠」とは、玉串を神前に捧げる儀礼行為を意味し、神道の祭儀や地鎮祭、結婚式、葬儀などで行われます。

玉串奉奠の作法(簡略)

- 玉串を受け取る際、根元を右手、葉先を左手で持つ。

- 神前に進み、一礼。

- 玉串を時計回りに回して、葉先を神前に向けて置く。

- 二礼二拍手一礼をして、退く。

と所作やしきたりがございますがお葬式でも、神道のお式の方でも執り行う内容になります。

神様へ敬意を表したり日頃の感謝を伝えたりと意味や理由がございます。

「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」は、神道の儀式で広く行われており、以下のような神事や儀礼の場面で行われます。

🔹玉串奉奠を行う主な場面

| 種別 | 具体的な儀式名や場面例 | 説明 |

|---|---|---|

| 冠婚葬祭 | ・神前結婚式 ・神道式の葬儀(神葬祭) | 結婚の誓いや故人への感謝と祈りを込めて捧げる |

| 地鎮祭 | 土地の神様に工事の安全を祈願する | 建築・造成などの前に行う |

| 上棟式 | 建物の骨組みが完成した際の儀式 | 工事の安全と家の繁栄を祈願 |

| 初宮参り | 赤ちゃんの誕生後、神社へお参り | 無事な成長を祈願 |

| 七五三 | 子どもの成長と健康を神に感謝 | 3歳・5歳・7歳で行う |

| 厄除け | 厄年の人が災いを避けるために祈る | 本人や家族が神前で祈願 |

| 例大祭など | 神社の年間行事の祭典で | 地域や氏子による奉仕として行うことも |

🔸共通する意味

いずれの場面でも、「神に敬意と祈りをささげる」「感謝・報告・祈願をする」という共通した意味を持っています。

また、献花についてお話します。

キリスト教で執り行う献花とは?

「献花(けんか)」とは、花をささげて敬意・追悼・感謝の気持ちを表す行為です。特に、葬儀や追悼式、記念式典などで故人や尊敬する人物に対して行われます。

🔹意味と由来

- 「献」=捧げる、差し出す

- 「花」=供物や祈りの象徴

つまり「献花」とは、「花を神仏や故人に捧げる儀礼」という意味です。

🔹行われる主な場面

| 場面 | 目的・意味 |

|---|---|

| 葬儀 | 故人への哀悼と感謝の気持ちを表す |

| 追悼式 | 戦没者や災害犠牲者などの慰霊 |

| 記念式典 | 偉人・功績者への尊敬と感謝を込めて |

| 仏壇・墓参り | 個人的な供養・祈りとして行うことも |

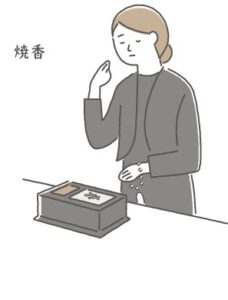

🔹献花の作法(仏式・無宗教の場合)

- 花を両手で受け取り、根本を手前に。

- 花の正面を整えて供花台に置く。

- 一礼、または黙祷。

※ 宗派によっては合掌や焼香を併せて行います。

神道では花ではなく玉串を捧げるのが一般的なので、献花は主に仏教や無宗教の儀礼で行われるものです。

「献花使用するお葬式」では、宗教色を抑えた葬儀や、仏教・キリスト教・無宗教の形式で行われる葬儀で、参列者が花を手向けて故人を偲ぶ形式の葬儀です。とくに近年では、形式にとらわれず、静かに故人を見送る葬儀として選ばれることが増えています。

(特徴)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 宗教色 | 弱い〜無宗教(仏教でも焼香の代わりに献花を行う場合あり) |

| 参列の作法 | 献花台に花を供え、一礼・黙祷・合掌など(宗教により異なる) |

| 式の流れ | 焼香の代わりに1人ずつ献花 → 黙祷 → お別れの言葉 など |

| 使われる花 | 白いカーネーション、菊、ユリ、トルコキキョウなどが多い |

🔹献花のやり方(基本の流れ)

- 順番が来たら、案内に従って前に進む。

- 花を両手で受け取り、茎を自分側にして持つ。

- 献花台の上に、花の部分を先にして静かに置く。

- 一礼、もしくは黙祷・合掌して故人に祈りを捧げる。

※ 宗派によっては合掌せず、黙祷だけの形式もあります。

🔸こんな人に選ばれやすい

- 無宗教や宗教色のない葬儀を希望する人

- 焼香の作法に不慣れな人への配慮

- キリスト教式の葬儀(花を棺に入れる文化)

多くございます仏式葬儀とは違い、仏式ですとお寺様(お坊さん)や

がおりますがキリスト教の場合は、プロテスタント(牧師様)、カトリック(神父様)が故人様へ永遠の安息とされております。

キリスト教のお葬式(キリスト教式葬儀)は、**「死=終わり」ではなく、「永遠の命(復活)への旅立ち」**と考えるのが大きな特徴です。

そのため、悲しみの中にも希望を込めた式として行われます。

🔹キリスト教のお葬式の基本的な考え方

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 死の捉え方 | 地上での命の終わりではあるが、神のもとへ召される「永遠の命の始まり」 |

| 目的 | 故人の魂が神に受け入れられるよう祈る、遺族を慰める |

| 供養の中心 | 賛美歌・聖書朗読・祈りによって神に思いを捧げる |

| 焼香や数珠 | 使用しない(香の代わりに献花が中心) |

| 戒名など | 付けない(洗礼名や本名で呼ばれる) |

🔹キリスト教葬儀の種類

キリスト教といっても宗派により葬儀の形式は異なります。

✝️ カトリック

- **「葬儀ミサ」**と呼ばれる

- 神父によるミサ(聖体拝領を含む)

- 十字架・聖歌・香炉などを用いる

- 死後の魂の救いと復活を祈る

✝️ プロテスタント

- **「昇天式」「召天式」**とも呼ばれる

- 牧師による説教と祈りが中心

- 洗礼名ではなく本名を使うことも多い

- よりシンプルで自由な雰囲気

🔹特徴的なポイント

| 特徴 | 解説 |

|---|---|

| 献花 | 参列者が1人ずつ白い花を棺に手向ける |

| 賛美歌 | 神を讃える歌を皆で歌う(悲しみより希望に満ちた旋律が多い) |

| 神の祝福 | 死後の魂が神とともにあることを信じて見送る |

| 十字架・聖書の使用 | 式中に十字架や聖書を象徴的に用いる |

| 戒名・位牌がない | 故人はそのままの名前で記憶される |

🔹こんな人に選ばれることが多い

- 故人がキリスト教徒だった場合(信者登録があるかどうかが目安)

- 宗教色は持たせたいが、厳粛すぎない自由な葬儀を望む人

- 家族・親族に信者が多く、教会との関わりが深い場合

となります。このように細かな違いもございますので、なんだか覚えることがたくさんありますので

大変だとおもいますが大事な場面でありますので、ぜひ参考にしていただけますと幸いであります。

#玉串奉奠#献花#東村山#お葬式#お葬儀#家族葬#火葬場#都内

#小人数#多摩地区#埼玉県#お花#費用#一日葬#お通夜#告別式#直葬#小規模

#火葬式#事前相談#小さな#お葬式#よりそう#明朗会計#安心#信用#地域密着