豆知識⑫お彼岸とは?

おはようございます!かんべでございますぅ(。-`ω-)

朝方は少し肌寒いぐらいなのですが8時過ぎぐらいから

だんだんと暑く感じるようになりましたね(`・ω・´)ゞ

今回は、お彼岸のおはなしおはなし…です。

お彼岸(おひがん)とは、日本の仏教に由来する伝統的な行事で、春と秋の年2回行われます。先祖を供養し、仏道修行を意識する期間です。「彼岸」は「彼の岸(悟りの世界)」を意味し、それに対して「此岸(しがん)」は「この世(迷いや煩悩の世界)」を指します。

🔹 お彼岸の時期

- 春彼岸:春分の日(3月20日前後)を中心とした前後3日間、計7日間

- 秋彼岸:秋分の日(9月23日前後)を中心とした前後3日間、計7日間

つまり、年に2回、7日間ずつあります。

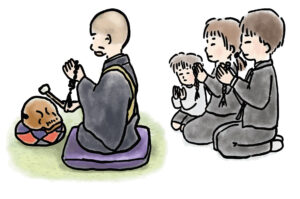

🔹 お彼岸にすること

- お墓参り:先祖の霊を供養するためにお墓を掃除し、花や線香を供える

- 仏壇の掃除・お供え:家庭の仏壇に供物(ぼたもち・おはぎ・果物など)を供える

- 写経や読経:仏道修行の一環として行う人も

- 善行を積む:布施・精進料理など、心を清める行いが推奨される

🔹 食べ物の違い

- 春彼岸:ぼたもち(牡丹の季節にちなむ)

- 秋彼岸:おはぎ(萩の季節にちなむ)

※基本的には同じ食べ物(もち米+あんこ)ですが、呼び方が異なります。

🔹 意味と由来

お彼岸は、日本独自の仏教文化で、インドや中国の仏教にはありません。春分・秋分の日に昼夜が同じ長さになることから、「バランスの取れた中道の教え」や「悟りに近づく行いをする良い機会」として、この時期に修行や供養が行われるようになりました。

東京都と埼玉県のお彼岸には、全国共通の仏教行事としての側面に加えて、都市部・首都圏ならではの特徴や地域性が見られます。以下に、東京都と埼玉県それぞれの特徴を整理してご紹介します。

🔹 共通の背景:都市部ならではの変化

- お墓が遠方にある人が多い

- 地方出身者が多く、お彼岸に実家や郷里の墓まで行けないケースが多い

- 墓参りの代行や、都市型納骨堂・永代供養墓の利用が増加

- 核家族・単身世帯の増加

- 家族や親族全員で集まって墓参りするケースが減少

- 代わりにコンパクトな法要(ミニ法要・オンライン法要)が支持されている

- 交通インフラの発達

- 電車・車移動で都内や近郊の霊園に日帰り墓参りが可能

- そのため、お彼岸中の週末は霊園や納骨堂が混雑する傾向が強い

🏙 東京都のお彼岸の特徴

- 都心型の納骨堂・樹木葬の利用が多い

- 例:上野寛永寺、築地本願寺、目黒の祥雲寺など

- ビル型納骨堂が人気(カードで参拝、冷暖房完備)

- 都市型寺院での合同法要・彼岸会が盛ん

- 多くの人が一度に合同で参加(宗派ごとに法話あり)

- 参加しやすいように夕方・夜間の法要やオンライン中継も増加中

- 花屋・墓参用品が一時的に価格上昇

- 都心の仏花が高騰する傾向あり(特に浅草・上野など寺町エリア)

🌳 埼玉県のお彼岸の特徴

- 郊外型霊園の墓参りが主流

- 家族で車で霊園へ行くケースが多い(所沢・川越・越谷など)

- 墓地や霊園が広く、都内より自然豊かな環境

- 交通渋滞・霊園の混雑に注意

- 特に春・秋のお彼岸の週末は周辺道路が混む

- 駐車場がいっぱいになるため、早朝参拝を選ぶ人も

- 地元密着の寺院が根強い人気

- 長年続く檀家制度が残る寺が多く、家単位での彼岸供養が定着している

- 親戚同士で集まっての法要や墓参りも比較的多い傾向

🔸 近年の傾向(東京・埼玉共通)

- 永代供養墓・樹木葬・納骨堂の利用が増加

- オンライン法要・僧侶派遣サービスの活用

- 供花・線香・墓掃除の宅配/代行サービスのニーズ上昇

東村山市(東京都多摩地域東部)の「お彼岸」の特徴には、多摩地域の風土・住宅環境・交通事情・宗教文化の傾向が色濃く反映されています。以下に、東村山市特有の点を中心にまとめます。

東村山市のお彼岸の特徴も一例になりますが参考にしてみてくだいさい。

🏞 東村山市のお彼岸の特徴

① 地域に根ざした寺院と檀家文化が今も残る

- 東村山市には曹洞宗・真言宗・浄土宗・日蓮宗など複数宗派の寺院が点在し、地域密着型の檀家制度が継続している寺も多いです。

- 檀家中心の**伝統的なお彼岸供養(彼岸会)**が行われており、住職による法話・読経・塔婆供養が続けられています。

- 高齢者層を中心に、家族単位での墓参りや仏壇供養が丁寧に行われています。

② 墓地・霊園が比較的多く、アクセスしやすい

- 市内には多数の寺院墓地や霊園があり、地元の人が車や自転車、徒歩で行ける距離にあるのが特徴。

- 例:

- 正福寺(国宝・地蔵堂あり)

- 廣福寺(小平霊園に近い)

- 東村山浄苑、武蔵野墓苑 など

- そのため、彼岸期間中は地元の霊園が混み合うこともあるが、都心に比べると混雑はやや緩やか。

③ 車社会的要素があり、家族での墓参りが一般的

- 駐車場完備の霊園が多く、車での墓参りが主流。

- 子どもや孫と一緒に来る3世代参拝も比較的多い傾向。

🌸 季節感と地域の雰囲気

- 東村山市は自然が多く残っており、彼岸の時期には桜や彼岸花が咲くエリアも豊富。

- 正福寺や北山公園周辺では、季節の変化と仏教行事が自然と調和する風景が見られます。

- 故人を偲ぶ行為が、日常と地続きの暮らしの中で行われる傾向が強いです。

📈 近年の傾向(東村山市)

- 若い世代や共働き世帯では、墓参り代行や永代供養の検討が徐々に増加。

- 市内でも、**コンパクト墓・樹木葬・合葬墓(合同納骨墓)**など、管理負担の少ないスタイルへの関心が高まりつつあります。

- 一部寺院では、オンライン法要や彼岸法話の配信を試験的に導入する動きも。

🧘 まとめ

| 特徴項目 | 内容 |

|---|---|

| 寺院数 | 多宗派の寺院が点在、檀家文化が根強い |

| 墓参環境 | 徒歩・自転車・車でアクセスしやすい墓地が多い |

| お彼岸活動 | 家族単位の墓参り・法要が多い、彼岸会も実施 |

| 傾向 | 永代供養や樹木葬なども徐々に浸透、混雑は都心より緩やか |

ご宗派ごとのお彼岸の違い

🌸共通点(ほとんどの宗派に共通する点)

- 先祖供養を行う期間

- 墓参りをする

- お供え物(ぼたもち・おはぎなど)を供える

- 仏壇の掃除をする

- 六波羅蜜(ろくはらみつ)を実践する機会とされる(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)

🟡浄土宗・浄土真宗のお彼岸

浄土宗

- 阿弥陀仏の極楽浄土への往生を願う期間

- お念仏(南無阿弥陀仏)を称えることが重視される。

- 法話や彼岸会(ひがんえ)の法要が行われる。

- お墓参りは重要。

浄土真宗(本願寺派・大谷派など)

- 他力本願の教えから、供養のために何かをするというより「感謝の念」を持つことが中心。

- 「お彼岸に先祖を供養して極楽へ導く」という考え方は取らない。

- ただし、墓参りや法要は一般的に行われる。

- 「自分が仏の教えに触れる機会」としての意味合いが強い。

🔵曹洞宗・臨済宗(禅宗)

- 六波羅蜜の実践に重点が置かれる。

- 彼岸の期間は、自らの修行を深める時とされる。

- 先祖供養も行うが、自分の生き方の反省と向上が重要。

- 坐禅会や説法などが催されることもある。

🔴日蓮宗

- 「南無妙法蓮華経」を唱えることで功徳を積み、お彼岸にも読経・唱題が行われる。

- お彼岸は、先祖供養だけでなく法華経の信仰を深める期間。

- 寺院では「彼岸会」法要が開かれ、信徒は墓参りや読経を行う。

🔶真言宗・天台宗(密教系)

- お彼岸の行事はあるが、先祖供養とともに仏道修行・読経・写経などを行う期間。

- 特に真言宗では護摩供(ごまく)などを行う寺もある。

- 「悟りの岸(彼岸)に至るための修行の期間」とも解釈される。

まとめ(宗派ごとの違い・共通点)

| 宗派 | お彼岸の主な意味 | 行うことの傾向 |

|---|---|---|

| 浄土宗 | 極楽往生への願い | 念仏、供養、墓参り |

| 浄土真宗 | 感謝の心で仏法にふれる | 墓参り、法話、供養より信心を重視 |

| 曹洞宗・臨済宗 | 修行と反省の期間 | 坐禅、六波羅蜜の実践、墓参り |

| 日蓮宗 | 法華経信仰の実践 | 読経、唱題、墓参り |

| 真言宗・天台宗 | 修行と先祖供養 | 読経、写経、護摩供、墓参り |

神道やキリスト教の方のお彼岸はあるの?

お彼岸は仏教由来の行事なので、神道やキリスト教には本来「お彼岸」という行事は存在しません。しかし、日本では文化的・社会的な背景から、それぞれの宗教でも「先祖を敬う期間」として、お彼岸に合わせた行動が見られることがあります。

以下に、神道・キリスト教とお彼岸の関係や違いを説明します。

⛩ 神道におけるお彼岸との違い

基本的な考え方

- 神道には仏教の「彼岸」の教義はありません。

- 先祖は「祖霊(それい)」「御霊(みたま)」として神としてまつられる。

- 先祖供養というよりは「祖霊崇拝」という形で敬い、感謝する。

お彼岸との関わり方

- 仏教のような「彼岸会」などの法要は行わない。

- ただし、墓参りをお彼岸の時期に合わせて行う家庭は多い。

- 神道式の霊園や祖霊舎(神棚の一種)では、この時期に**「感謝の祈り」を捧げる**ことがある。

- 行動としては「お墓掃除」「榊(さかき)を供える」「玉串奉奠」などが見られる。

✝ キリスト教におけるお彼岸との違い

基本的な考え方

- キリスト教(カトリック・プロテスタント)にはお彼岸の概念は存在しない。

- 先祖供養のような行事も基本的には行わない。

- 死者は神のもとで安らかに眠っていると考えるため、故人を「供養する」という発想自体が異なる。

ただし、日本の文化的背景の影響

- キリスト教徒でも、日本の習慣としてお彼岸に墓参りを行うことはある(宗教的な意味よりも、家族の習慣や文化として)。

- カトリックには「死者の日(11月2日)」という類似した日があり、亡くなった人のために祈る日があるが、お彼岸とは無関係。

🧭 まとめ:神道・キリスト教とお彼岸の違い

| 宗教 | お彼岸の有無 | 死者への関わり方 | お彼岸時期の行動傾向 |

|---|---|---|---|

| 仏教 | あり(中心的行事) | 供養・修行・墓参り | 法要、墓参り、仏壇供え物など |

| 神道 | なし | 祖霊崇拝 | 墓参り、榊やお神酒を供えるなど |

| キリスト教 | なし | 故人を神にゆだねる、祈り | 必須行事はないが、墓参りする場合も |

本におけるキリスト教徒の墓地でのお彼岸時の慣習と、神道式のお墓参りマナーについて詳しくご説明します。

一例になりますが日本でのキリスト教徒様の墓地でのお彼岸の慣習や神道式のお墓参りのマナーあるの?

✝ 日本のキリスト教徒のお彼岸時の慣習

🟣基本的な考え方

- キリスト教には「お彼岸」の教義がないため、宗教的な意味での供養は行わない。

- しかし、日本社会における「お彼岸=墓参りの時期」として浸透しているため、文化的・家族的な理由で墓参りを行う人も多い。

🟣実際の慣習

- 墓参りは行うが、焼香や念仏は行わない。

- 墓前で静かに黙祷、祈り(主の祈りなど)を捧げる。

- 花や十字架を供えることもある(仏花ではなく洋花を好む傾向)。

- カトリック信者は「レクイエム(死者のための祈り)」を唱えることもある。

- 十字架や聖書の言葉が彫られた墓石が多く、装飾もシンプルなものが一般的。

🟣補足

- 宗派により異なるが、**「魂を慰める」というより「神に託し、感謝の祈りを捧げる」**という意識。

- 日本の風習に合わせて線香をあげたりするケースもあるが、本来の教義とは異なる。

⛩ 神道式のお墓参りマナー

🟡基本的な考え方

- 神道では故人は「祖霊(それい)」となって家族を見守る存在。

- 先祖を「敬い、感謝を捧げる」のが目的。

- 仏教のように「成仏を願う」「供養する」という発想はない。

🟡神道のお墓の特徴

- 墓石に「○○家奥都城(おくつき)」と書かれる。

- 香炉や線香立てがないことが多い。

- 榊(さかき)やお神酒を供える。

- 神具が設けられている場合もある(霊璽=れいじ、霊標など)。

🟡神道式お墓参りマナー

- 服装:派手すぎない清潔な服装。喪服でなくてもよいが、落ち着いた色が望ましい。

- 墓前の清掃:雑草を抜いたり墓石を拭いたりする。

- お供え物:

- 榊(2本1対が基本)

- 清酒、米、塩、水、季節の果物など(仏教のお供物と近いが、線香やろうそくは使わない)

- 玉串奉奠(たまぐしほうてん):神社での儀礼と同じく、榊に紙垂(しで)をつけたものを供える(家庭では簡略化される)

- 礼拝の作法:

- 二礼二拍手一礼が基本。ただし墓前では**拍手は「忍び手(音を立てない拍手)」**にするのが礼儀。

- 無言で心の中で感謝を伝える。

🎐比較:仏教・神道・キリスト教の墓参マナー(日本の場合)

| 項目 | 仏教 | 神道 | キリスト教(日本) |

|---|---|---|---|

| お彼岸の意味 | 供養・悟りの実践 | 祖霊への感謝と敬意 | 宗教的意味はなし、文化的墓参り |

| 焼香 | あり | なし | 原則なし |

| 花 | 仏花 | 榊 | 洋花(カーネーションなど) |

| お供え物 | 食べ物、線香など | 酒、米、水、榊など | 花や祈り、十字架など |

| 作法 | 合掌 | 二礼二拍手一礼(忍び手) | 黙祷、十字を切る、祈りを捧げる |

今回もこのへんで!またまた(`・ω・´)ゞ

#お彼岸#関東#東村山#お葬式#お葬儀#家族葬#火葬場#都内

#小人数#多摩地区#埼玉県#お花#費用#一日葬#お通夜#告別式#直葬#小規模

#火葬式#事前相談#小さな#お葬式#よりそう#明朗会計#安心#信用#地域密着