豆知識⑪お盆とは?

みなさんどーも こ ん に ち は ー (*‘ω‘ *)

急に雨が降ったりと曇りの日で少し寒く感じる気温で体調管理が大変ですね(*´Д`)

暑いのは、苦手で毎年いやだなーと思ってます(。-`ω-)

さて、今回はお盆についてのお話します。

お彼岸は、次回のテーマでお話をしますので安心してください(*’ω’*)

日本のお盆(おぼん)は、祖先の霊を迎えて供養するための仏教的な伝統行事です。多くの場合、8月13日から16日の4日間にわたって行われますが、地域によっては7月13日から16日に行うところもあります(特に東京などの一部地域)。

お盆の概要

- 目的:亡くなった祖先の霊が一時的にこの世に戻ってくるとされ、その霊を迎え、供養し、送り出すという行事。

- 由来:仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」が起源とされ、中国から伝来しました。

- 期間:一般的に8月13日〜16日(旧暦の7月15日前後にあたる)。

お盆の主な行事

| 日付 | 行事名 | 内容 |

|---|---|---|

| 8月13日 | 迎え火(むかえび) | 祖先の霊が迷わず帰ってこられるように、玄関先などで火を焚いて迎える。 |

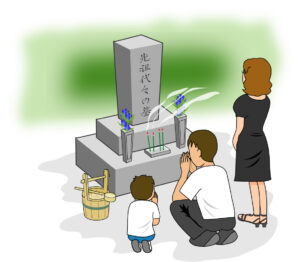

| 8月14〜15日 | 供養・お墓参り | 仏壇に供物(果物・お菓子・野菜など)を供えたり、墓参りをして霊をもてなす。 |

| 8月16日 | 送り火(おくりび) | 霊をあの世に送り返すために火を焚く。京都の「五山の送り火」が有名。 |

その他の風習

- 盆踊り:祖先の霊を慰めるための踊り。地域ごとに踊りや音楽の形式が異なる。

- 精霊馬(しょうりょううま):きゅうりやナスに割り箸を刺して馬や牛に見立てたもの。霊が乗って帰ってくる・帰るための乗り物とされる。

お盆の意味合い

- 家族や親族が集まり、祖先を偲ぶ機会。

- 現代では帰省ラッシュや企業の夏季休暇の時期にも重なり、日本社会における重要な年中行事の一つです。

東京都と埼玉県のお盆の風習は、基本的には全国共通の仏教的伝統に則っていますが、日程や細かい慣習に地域差があります。以下に東京都と埼玉県それぞれの特徴をまとめます。

🔶 東京都のお盆の風習

📅 お盆の時期

- 7月13日〜16日に行われるのが一般的(新暦盆)。

- 江戸時代からの都市部では新暦に基づいた7月盆が定着。

- 特に23区内や多摩地域の一部でこの時期。

🌿 風習の特徴

- 迎え火・送り火を玄関先や門口で行う。現在では防火の観点から簡略化されていることも多い。

- お墓参りは13日または14日。霊園に出かける家族連れが多い。

- **盆棚(精霊棚)**を飾り、野菜や果物、ほおずき、キュウリの馬・ナスの牛などを供える。

- お中元を持参して親類を訪問する習慣とリンクしている場合も。

🎐 都市型の影響

- 高層住宅やマンションが多いため、伝統的な火を焚く風習は控えめになりがち。

- お寺主催の合同供養会や精霊送りイベントが開催されることも。

🔷 埼玉県のお盆の風習

📅 お盆の時期

- 多くの地域では8月13日〜16日に行われる(旧盆)。

- 農村地域や地方文化が色濃く残っているため、旧暦に近い日程を維持。

- 一部の都市部(川口市・さいたま市など)では7月盆の家庭も存在。

🌿 風習の特徴

- 迎え火・送り火は今でも家庭や墓地で行うところが多い。

- **「お迎え団子」や「送り団子」**を作る地域もあり、霊を迎える・送るための供物として重視される。

- 地域の墓地で提灯を灯してお参りする「灯籠流し」や盆踊り大会が開かれることも。

- 仏壇のしつらえや精霊棚の飾り方が昔ながらの方法で行われることが多い。

🔍 比較まとめ

| 項目 | 東京都(特に23区) | 埼玉県(多くの地域) |

|---|---|---|

| お盆の時期 | 7月13〜16日(新盆) | 8月13〜16日(旧盆) |

| 盆棚や供物 | コンパクトに簡略化される傾向 | 伝統的な形式を維持 |

| 迎え火・送り火 | 控えめまたは行わない家庭も多い | 今も積極的に行う地域が多い |

| 行事の雰囲気 | 都市型・個人型 | 地域型・家族型・共同体意識が強い |

補足情報

- **「新盆(にいぼん・しんぼん)」**は、亡くなってから初めて迎えるお盆のこと。親族や近隣からの訪問が増える特別なお盆です。埼玉の方がこの文化を重視する傾向があります。

- 東京都心では、寺院による合同供養・盆法要が一般化しており、家庭での大規模な飾り付けや準備を簡略化する傾向にあります。

東村山の方は、旧盆(8/13から8/16)の時期で、やられる方が多い印象であります。東村山市では、この時期に大規模な主催のお盆のイベント等は、ございませんが先祖代々やってこられている方もいらっしゃるケースもございます(`・ω・´)ゞ

お盆と家族葬には直接的な関係はありませんが、「死者を弔い、先祖を供養する」という精神性において密接なつながりがあります。近年の日本社会では、核家族化や価値観の多様化が進む中で、家族葬を選ぶ人が増える一方、お盆が“第二の供養の場”として再注目されている傾向もあります。

🔗 お盆と家族葬の関係性:5つの視点から

1. 🪷「家族葬では呼ばなかった人への供養の機会」

- 家族葬は近親者のみで行われるため、親戚やご近所など広い関係者へのお別れの機会が無いことがあります。

- そのため、お盆を機に仏壇参り・墓参りに来てくれる人たちを迎えることで、自然な形で弔いの場を設けることができます。

- 特に**新盆(にいぼん)**は、「初めて迎えるお盆」として、家族葬後の供養儀式の一環として大切にされることが多いです。

2. 👪 家族の再集結の機会

- 家族葬は短期間で終わるため、親族間の交流が少なくなりがち。

- 一方、お盆には帰省や墓参りが行われ、家族・親族が集まって故人を偲ぶきっかけとなります。

3. 🕊 心のケア・グリーフサポートとしてのお盆

- 家族葬で儀式を簡略化しても、喪失感や悲しみはすぐには癒えません。

- お盆の供養行事(仏壇の飾りつけ、迎え火、盆踊りなど)は、故人とのつながりを実感し、心を整理する大切な時間になります。

4. 📿 仏教的・文化的な補完性

- 家族葬では宗教儀礼を簡略にするケースも多いため、お盆を通して仏教的な供養(読経・お塔婆供養など)を補完する役割を果たします。

- 寺院によっては「新盆法要」「盂蘭盆会法要」など、家族葬後の公式な供養儀式を行うところもあります。

5. 🌱 家族葬後の供養スタイルの多様化

- 家族葬を選ぶ人の多くは、儀式の簡素化や費用面を重視する一方で、

- お盆には手を抜かずしっかり供養したい

- 年1回は家族全員で先祖を敬う日を大切にしたい

と考える人も多く、「儀式から生活へ」移行した供養文化の表れとも言えます。

🔎 まとめ:お盆と家族葬の関係性

| 視点 | 関係性 |

|---|---|

| 形式面 | 家族葬で省略された供養をお盆で補う |

| 心情面 | 家族で故人を偲び、悲しみを共有する機会 |

| 社会面 | 呼ばれなかった親戚・近所との自然な再接触の場 |

| 宗教的役割 | 仏教儀式の補完と継承 |

全国のお盆には共通の基本的な考え方(祖先の霊を迎えて供養する)がありますが、地域によって日程や風習、行事の内容に大きな違いがあります。ここでは、日本各地の主なお盆の特徴を地域別にご紹介します。

🗾 全国のお盆の特徴(地域別)

🔶 【北海道・東北】

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 北海道 | 8月盆が主流。農村部では盆踊りが盛ん。花火大会と同時開催の地域も。 |

| 青森(弘前・五所川原) | ねぶた・ねぷた祭りが有名。先祖供養と地域の守護への祈願が融合。 |

| 秋田 | 「西馬音内(にしもない)盆踊り」は国の重要無形民俗文化財。 |

| 山形・岩手 | 精霊馬や盆棚を丁寧に飾る風習が今も色濃く残る。 |

🔷 【関東】

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 東京23区 | 7月盆(新暦)を行う地域が多い。迎え火・送り火は控えめ。 |

| 神奈川・千葉・埼玉 | 旧盆(8月)を行う地域が主流。都市と農村でスタイルが異なる。 |

| 栃木・群馬 | 灯籠流し、盆踊りなどが今も行われている地域あり。 |

🟢 【中部】

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 新潟 | 家の前で迎え火を焚き、玄関に盆棚を飾る風習が根強い。 |

| 長野 | 「精霊流し」や「野沢温泉の火祭り」など、霊送りの行事が活発。 |

| 静岡 | 旧盆(8月)に墓参り・盆踊りが盛ん。お中元文化とも結びついている。 |

| 愛知 | 名古屋周辺では、精霊棚に加えて人形や紙細工を飾る地域も。 |

🟡 【近畿】

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 京都 | 「五山の送り火(大文字焼き)」が有名。山に「大」などの文字が灯される。 |

| 大阪 | 地蔵盆(子どものための祭り)と一体になった行事も多い。 |

| 奈良 | 各寺で行う万灯供養や灯籠流しが特徴的。霊魂への敬意が強い。 |

🟠 【中国・四国】

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 広島(宮島) | 「管絃祭」など厳島神社の伝統行事と連動。 |

| 山口 | 迎え火・送り火の際、盆提灯を飾る家庭が多い。 |

| 香川・徳島 | 阿波踊りが全国的に有名。盆踊りが極めて活発な文化圏。 |

| 愛媛 | 家の中で霊を迎える「精霊棚(しょうりょうだな)」の装飾が派手な地域も。 |

🔴 【九州・沖縄】

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 福岡・長崎 | 精霊流しが大規模。特に長崎の「精霊流し」は爆竹を鳴らしながら賑やかに霊を送る。 |

| 熊本・大分 | 家ごとに霊を迎える祭壇や、集落で合同の供養行事もある。 |

| 鹿児島 | お墓の前で宴会を開く「墓前供養」が盛ん。お酒やごちそうを持参する。 |

| 沖縄(旧盆=「ウークイ」) | 旧暦7月13日~15日に行う。最終日には先祖を「グソー(あの世)」へ送る「ウークイ」の儀式があり、仮装や舞踊が加わることもある。独自の先祖崇拝文化が色濃い。 |

🌟 共通する行事(全国的に見られるもの)

| 行事 | 説明 |

|---|---|

| 精霊棚 | 仏壇の前に棚を設け、霊を迎えて供物を並べる。 |

| 精霊馬 | キュウリやナスで作る乗り物。霊が乗って来て、帰るための乗り物。 |

| 迎え火・送り火 | 家の玄関などで火を焚いて霊を迎え・送る。 |

| 墓参り | 墓を清掃し、線香や花を供えて供養。 |

| 盆踊り | 祖先の霊を慰めるための踊り。地域によって振付や音楽が異なる。 |

✨ まとめ:お盆は「地域の心」を映す文化

- 日程の違い(7月盆/8月盆/旧暦盆)

- 宗教・風習・気候・地理に応じた独自の供養スタイル

- 地域のつながりや家族文化を象徴する行事

と灯籠流しは、テレビでも見たことある方が多いのではないでしょうか?

しっかり意味や理由があるのが改めて先祖へのお礼や尊敬を表し気持ちを伝えることも時に必要なんだと思います(`・ω・´)ゞ

🧘 宗派別|お盆の意味とマナー一覧 (一例)

※各お寺様によって異なる場合がございます。

| 宗派 | お盆の基本的な考え方 | 特徴的なマナーや作法 |

|---|---|---|

| 浄土真宗(本願寺派・大谷派) | 「霊が戻ってくる」概念はなく、死者はすぐに浄土に往生すると考える | 🔹迎え火・送り火、精霊棚・精霊馬は行わない 🔹仏壇でお勤め(お経)を行い、阿弥陀如来への感謝を捧げる 🔹「報恩講」や「盆法要」で故人を偲ぶ |

| 浄土宗 | 祖霊が一時的に戻ってくるとされ、供養する期間 | 🔹迎え火・送り火や盆棚、精霊馬を行う 🔹お念仏(南無阿弥陀仏)を唱える 🔹寺院で盆供養・棚経(たなぎょう)を依頼 |

| 日蓮宗 | ご先祖様の霊を供養し、功徳を積む期間 | 🔹「南無妙法蓮華経」のお題目を唱える 🔹迎え火・送り火や盆棚は行う 🔹墓前で読経し、精霊に供物を捧げる |

| 真言宗 | ご先祖様や故人の供養に加え、悟りへの導きを願う | 🔹本尊に加え、故人のために「施餓鬼法要」や「塔婆供養」を行う 🔹お盆では卒塔婆(そとうば)を建てる家庭も 🔹迎え火・送り火や盆棚も実施する |

| 天台宗 | 盂蘭盆会(うらぼんえ)は先祖供養と布施行を重視 | 🔹精霊棚を用意し、灯明や供物を供える 🔹迎え火・送り火、盆踊りなども推奨される 🔹棚経を受け、家族で読経することが多い |

| 曹洞宗(禅宗) | ご先祖様の供養と共に、いま生きる者の「修行の一環」 | 🔹迎え火・送り火を行い、供物を丁寧に供える 🔹「読経・焼香・黙祷」に重点を置く 🔹供養にあたっては「心を込めて静かに」が基本 |

| 臨済宗(禅宗) | 盂蘭盆を「仏道修行の場」として位置づける | 🔹特別な儀式よりも、日常の中での静かな供養を重視 🔹盆棚・精霊馬などは地域や家庭による 🔹読経よりも座禅や静寂を大切にする傾向 |

📝 マナーの違いが出やすい場面

| シーン | マナーの注意点(宗派による違い) |

|---|---|

| お盆飾り(精霊棚・精霊馬) | 浄土真宗では行わないことが多く、無理に飾らない方がよい |

| 迎え火・送り火 | 仏教的風習のため、キリスト教・神道・一部の浄土真宗家庭では避ける |

| 焼香の作法 | 宗派ごとに回数・手順が異なる(例:真言宗は3回、浄土宗は1回など) |

| お経の内容 | 宗派ごとに読む経典やお題目が異なる(例:浄土宗は「阿弥陀経」、日蓮宗は「法華経」) |

| 香典・御供の表書き | 曹洞宗・日蓮宗→「御仏前」 浄土真宗→「御仏前」または「御供」 宗派不明→「御供」が無難 |

🔔 宗派不明の場合の対応マナー(一般家庭向け)

- 精霊棚や精霊馬など、一般的なお盆飾りを用意するのが無難

- 表書きは「御供」で統一

- 宗派不明でも、墓参りと黙祷、静かなお線香供養は失礼にあたらない

🧭 まとめ

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 🎓 宗派の確認 | 親族や施主に事前に聞くと安心 |

| 🧘 作法は柔軟に | 形式よりも「敬意と心」が大切 |

| 💡 無理のない範囲で | 宗派と異なるマナーを強要しない |

他には、神道やキリスト教の方のお盆はあるの?

異なりますがございます(。-`ω-)

神道やキリスト教にも「お盆」と同じように死者を敬い、記憶し、供養する行事は存在しますが、仏教における「お盆」とは性質や儀式の内容が異なります。

⛩ 神道における「お盆的行事」

🌿 基本的な考え方

神道には「祖霊(それい)信仰」という思想があり、亡くなった人の魂は祖先神(祖霊)として家を見守る存在になると考えられています。

📅 関連する行事

| 行事名 | 内容・時期 |

|---|---|

| 新嘗祭(にいなめさい)・秋祭り | 五穀豊穣の感謝とともに、祖先神に感謝する。お盆と同様に「霊を敬う」行為が含まれる。 |

| 霊祭(みたままつり) | 神道での年忌法要に相当。年に1回や、命日などに「祖霊舎(みたまや)」の前で祭儀を行う。 |

| 靖国神社「みたままつり」 | 毎年7月中旬、戦没者を慰霊する提灯祭。神道式の「盆」的な行事の代表例。 |

🙏 神道とお盆の関係

- 仏教的なお盆は本来神道とは無関係ですが、日本では神仏習合の歴史があるため、神道の家でもお盆の墓参りを行うケースが多いです。

- ただし、厳密な神道家庭では「仏壇」ではなく「祖霊舎(みたまや)」を祀り、仏式の供養は行いません。

✝ キリスト教における「お盆的行事」

⛪ 基本的な考え方

キリスト教では死後、魂は神のもとへ行くとされるため、仏教のような「祖霊が帰ってくる」という概念はありません。

📅 関連する行事

| 行事名 | 内容・時期 |

|---|---|

| 万霊節(ばんれいせつ)All Souls’ Day | 11月2日。全ての死者の魂を追悼する日。カトリックで重視され、ミサや墓参りを行う。 |

| 諸聖人の日(All Saints’ Day) | 11月1日。聖人に加え、すべての信仰者を記念。 |

| お盆の代替行事(日本独自) | 日本のキリスト教会(特にプロテスタント)では、8月15日前後に追悼礼拝や納骨式を行うこともあります(文化的融合)。 |

🙏 キリスト教とお盆の関係

- 本来「先祖が帰ってくる」という習慣はありません。

- ただし、日本に住むキリスト者の多くは文化的・家族的な理由でお盆に墓参りをすることもある。

- 仏教儀式は避けるが、**献花・黙祷など形を変えた「偲ぶ行為」**を取り入れることもある。

🧭 まとめ:宗教別「お盆」的行事の違い

| 宗教 | 死者供養の時期 | 死者の霊の扱い | 行事の例 |

|---|---|---|---|

| 仏教(お盆) | 7月または8月 | 祖霊が一時的に帰ってくる | 盆棚、迎え火、盆踊り |

| 神道 | 通年・秋祭り等 | 祖霊は家を守る存在として常在 | みたままつり、霊祭 |

| キリスト教 | 11月1日・2日など | 天国に召された存在 | 万霊節、追悼ミサ、献花 |

お盆でのマナーはあるの?

お盆には宗教的・文化的な意味を持つため、いくつかの大切なマナーや作法があります。これは家庭の宗派や地域によって多少異なりますが、基本的なポイントを押さえておくことで、失礼なく先祖供養や親族との関係を保つことができます。

🪷 お盆のマナー一覧

1. 🕊 お墓参りのマナー

| 内容 | 解説 |

|---|---|

| 日程 | 迎え盆(13日)または中日(15日)に行くのが一般的。朝や夕方が多い。 |

| 持ち物 | 線香、ろうそく、花(季節のもの)、水、掃除道具(ほうき・雑巾など) |

| 手順 | 墓石の掃除 → 水をかける → 花や供物を供える → 線香を焚く → 合掌・黙祷 |

| 服装 | 派手すぎない、清潔感のある服装。平服でも可(法事でなければ喪服は不要) |

2. 🏠 自宅での供養マナー

| 内容 | 解説 |

|---|---|

| 盆棚(精霊棚) | 仏壇の前や床の間に、野菜・果物・お菓子・水などを供える棚を設ける。精霊馬(キュウリ・ナス)を飾る。 |

| 迎え火・送り火 | 13日に玄関前で「迎え火」、16日に「送り火」を焚く(マンションなどでは控えめに)。 |

| お線香・読経 | 朝晩にお線香をあげ、仏壇の前で合掌。宗派によってはお経を読む。 |

| 来客対応 | 親戚や知人が訪れることがあるので、お茶やお菓子でもてなす心遣いが大切。 |

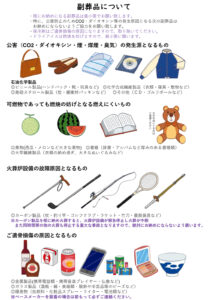

3. 💝 お供え物のマナー

| 内容 | 解説 |

|---|---|

| 贈る時期 | お盆入り(13日)前に届くように。8月上旬が理想。 |

| のし紙 | 「御供(ごくう)」「御仏前」と表書きし、水引は白黒または黄白。地域で違いあり。 |

| 中身 | 果物、ゼリー、お菓子、素麺、お茶、線香などが一般的。派手な包装は避ける。 |

4. 🧘♀️ 訪問・帰省時のマナー

| 内容 | 解説 |

|---|---|

| 事前連絡 | 帰省する際は、事前に日程を連絡し、準備の負担を避ける。 |

| 手土産 | 菓子折りや果物などを持参すると丁寧。御供として渡す場合もあり。 |

| お参りの作法 | 仏壇や墓前では静かに手を合わせ、黙祷する。長居せず控えめに。 |

5. 📿 宗派ごとの違いに配慮する

| 宗派 | 違いの一例 |

|---|---|

| 浄土真宗 | 霊魂が帰ってくるという考えがないため、迎え火や精霊馬を行わない。代わりに「報恩講」などで先祖を偲ぶ。 |

| 神道家庭 | 仏壇ではなく「祖霊舎(みたまや)」を拝む。仏教的儀式は行わない。訪問時は宗教を確認しておくと安心。 |

🔻 NGマナー(やってはいけないこと)

| 行動 | 理由 |

|---|---|

| 香典の表書きを間違える | 「御仏前」「御供」など、時期や宗派に合った表書きが必要。 |

| 派手な服装やアクセサリー | 故人・祖先を偲ぶ場なので、節度ある服装が望ましい。 |

| 仏壇の正面に座る | 家の人(施主)や年長者が正面に座るのが基本。訪問者は控えめな位置に。 |

✅ まとめ:お盆マナーの3つの心得

- 敬意をもって先祖・故人を偲ぶこと

- 形式よりも心を込めること

- 地域・宗派の違いを尊重すること

心を込めて、身を清めるともに先代の方々の敬意やご供養も込めて行うのがよろしいと思います。

今日はこの辺で!またまた!

#お盆#新盆#旧盆#関東#東村山#お葬式#お葬儀#家族葬#火葬場#都内

#小人数#多摩地区#埼玉県#お花#費用#一日葬#お通夜#告別式#直葬#小規模

#火葬式#事前相談#小さな#お葬式#よりそう#明朗会計#安心#信用#地域密着