豆知識⑨旅支度とは?

どーも!かんべでございますぅ(。-`ω-)

毎日汗をかいていましたので、とうとう額に でっかいニキビができました。

みなさまに簡単なお知らせでした(*‘ω‘ *)

さて、旅支度のお話です(`・ω・´)ゞ

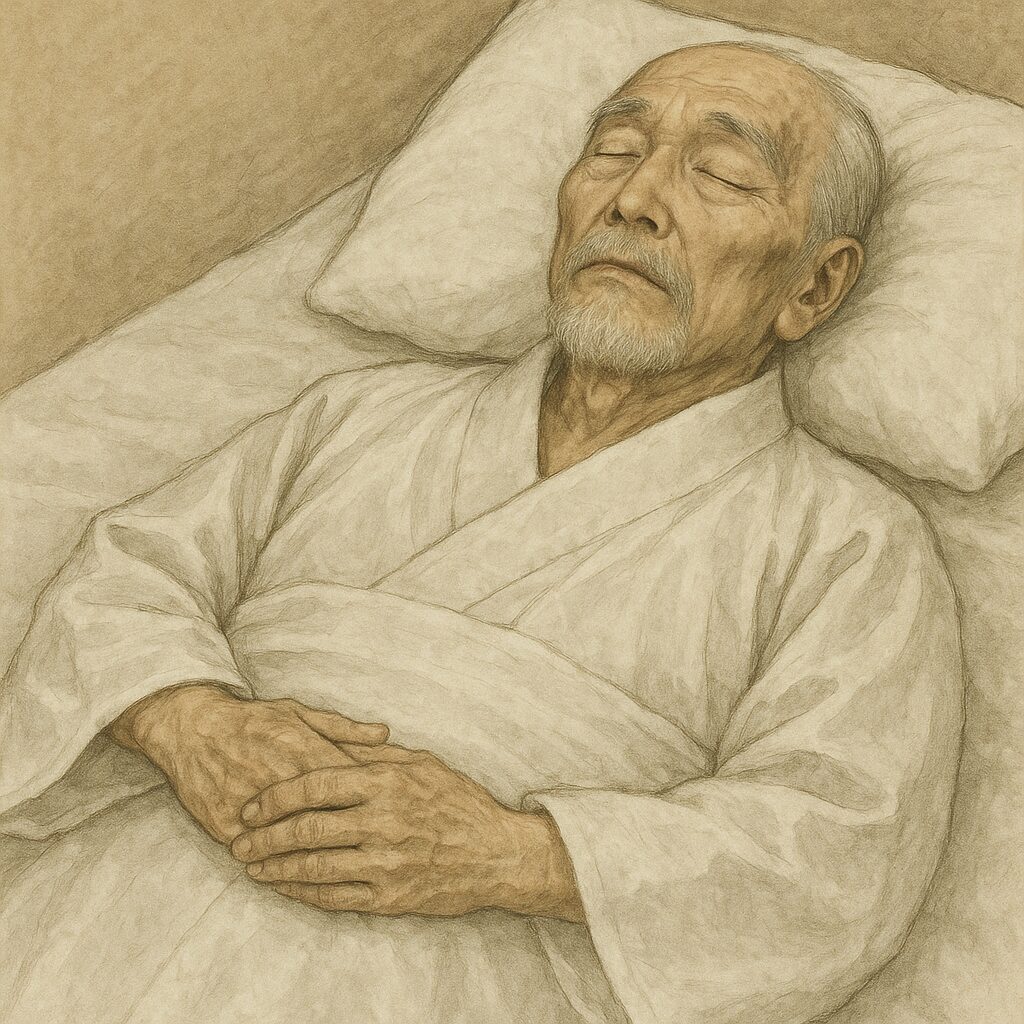

「お葬式の旅支度(たびじたく)」とは、日本の仏教や民間信仰において、亡くなった人があの世へ旅立つための準備、またはその旅路に必要な装い・持ち物のことを指します。これは、死後の世界への旅路を整えてあげるという意味合いを持つ儀式的な習わしです。

旅支度の主な内容

地域や宗派によって違いはありますが、一般的には以下のようなものが含まれます:

- 白装束(しろしょうぞく)

- 死装束。白い着物(経帷子・きょうかたびら)を身につけさせます。

- 頭には三角の布(額烏帽子・がくえぼし)をつけることもあります。

- 手甲・脚絆(てっこう・きゃはん)

- 手足を保護する布。旅に出る際の装備を模したものです。

- わらじ(草鞋)

- あの世へ歩いていくための履物。現代では紙や布で模したものが使われることもあります。

- 杖(つえ)

- 歩き旅に必要なもの。亡き人が迷わず進めるように。

- 六文銭(ろくもんせん)

- 三途の川の渡し賃。昔の貨幣(六文)を模したものを棺に入れることが多いです。

- 数珠(じゅず)

- 仏教的な意味を持つ念珠。旅の安全や成仏を願って持たせます。

- 頭陀袋(ずだぶくろ)

- 僧侶や修行者が使う袋を模したもので、旅に必要なものを入れる象徴です。

旅支度の意味

遺族にとっても「ちゃんと送り出してあげる」という心の区切りになり、葬儀の中で大切な役割を果たしています。

死者を単なる「死んだ存在」としてではなく、「あの世に旅立つ人」として送り出すという文化的、宗教的な視点が表れています。

地域ごとにお葬式の「旅支度」にはさまざまな違いがあります。日本は地域によって信仰や風習が大きく異なるため、同じ「旅支度」でも内容や形式にバリエーションがあります。以下にいくつか代表的な例をご紹介します。

🌾 東北地方(青森・秋田・岩手など)

- 経帷子の上に「脚絆」「手甲」「わらじ」「杖」「頭陀袋」をきちんと装着させる風習が今も比較的残っています。

- **副葬品(おにぎり、草履、旅支度一式など)**を棺に入れることもあります。

- わらじを逆さに履かせる(迷わずあの世に行けるように)という地域も。

🌸 関東地方

- 都市部では簡略化されている場合が多く、「白装束」や「六文銭(紙製)」のみを棺に入れることが一般的です。

- 現代では、普段の衣服のまま旅立つケースも増えています(喪服姿のまま納棺など)。

🏯 関西地方(京都・奈良・大阪など)

- 仏教儀礼に忠実な形式が残る地域があり、細かい作法が大事にされることも。

- 京都などでは「白無垢」に似たような正装を死装束として使うケースもあり。

🐉 九州地方

- 一部地域では「天冠(てんかん)」という金色の紙冠をつける風習があります(浄土真宗系が多い)。

- 「三途の川の橋渡し」として橋の模型や絵を棺に入れる風習もある。

🌊 沖縄地方(琉球)

- 本州とは大きく異なる風習があり、かつては「風葬(ふうそう)」や「洗骨」の習慣も。

- 「旅支度」というよりは、祖先とのつながりを意識した儀式が重視されます。

その他の違い

- 宗派による違いも大きいです。

たとえば、浄土真宗では「死は迷いの旅ではなく、すぐに阿弥陀仏の浄土へ迎えられる」という教義から、「旅支度をしない」場合が多いです。

東京都や埼玉県といった首都圏の地域では、伝統的な「旅支度」は年々簡略化されており、形式よりも気持ちを重視する現代的なスタイルが一般的になっています。ただし、高齢者が多い地域や仏教信仰が根強い家庭では、昔ながらの旅支度を行う場合もあります。

🏙 東京都の旅支度の特徴

都市型・簡略化された形式が主流

- 多くの場合、経帷子(きょうかたびら)や白装束は使わず、故人が生前に好んでいた服や喪服のままで納棺されることが多いです。

- **六文銭(紙製やお守り型)**を入れる程度にとどまることもあります。

- 昔ながらの「わらじ」「杖」「手甲・脚絆」などはあまり見られません。

例外もあり

- 昔ながらの信仰や仏教行事を大切にする家庭では、簡易的な旅支度を行うことも。

- 葬儀社によっては、紙でできた旅支度セット(白装束・六文銭など)を提供してくれるプランもあります。

🌸 埼玉県の旅支度の特徴

埼玉県は都市部と農村部が混在しているため、地域や家庭の考え方でかなり差があります。

都市部(さいたま市・川口市など)

- 東京都と同じく簡略化されていることが多いです。

- 「白装束」や「旅支度セット」はオプション扱い。

郊外・農村部(秩父・熊谷・深谷など)

- 昔ながらの風習を守っている地域もあり、次のような支度をすることがあります:

- 経帷子(白い死装束)

- 三角頭巾(額烏帽子)

- 六文銭(紙・金属製)

- わらじや杖(本物や模造品)

- 特に高齢者や仏教行事を大切にする家庭では今も行われています。

宗派による違い(東京都・埼玉共通)

- 浄土真宗:旅支度を基本的にしない。死後すぐに阿弥陀如来に迎えられるという教義から。

- 浄土宗・真言宗・曹洞宗など:旅支度を行う傾向がある(ただし現代では簡易化されている)。

補足:現代的な傾向

- 葬儀の形が多様化しており、「家族葬」や「直葬(ちょくそう)」では旅支度をしないことが一般的です。

- 代わりに「納棺の儀」(プロの納棺師によるお別れの儀式)を重視するケースも増えています。

🔸 旅支度のマナー・作法(主に仏教葬儀)

1. 故人への敬意と慎重な扱い

- 故人の身体に触れる際は、静かに、丁寧に。

- 旅支度は単なる形式ではなく、「あの世への道のりを助ける」という意味を持つため、心を込めて行います。

2. 納棺の儀で行うのが一般的

- 旅支度は、多くの場合、納棺(のうかん)の際に遺族や納棺師が一緒に行う儀式の一部です。

- 現代では葬儀社の専門スタッフ(納棺師)によって行われることも増えており、遺族は見守る・手を添える程度のこともあります。

3. 宗派に応じて行う・行わないの判断を

- 例:浄土真宗では「迷いの旅」はないという教えから旅支度をしないのが一般的です。

- 宗派の考え方を尊重し、僧侶や葬儀社に事前に確認すると安心です。

4. 服装・身なりのマナー

- 旅支度の場に立ち会う場合は、遺族も**喪服または落ち着いた服装(黒・紺・グレーなど)**を心がけましょう。

- 遺族が直接支度を手伝う場合は、清潔な手袋を使うこともあります(葬儀社が用意することが多い)。

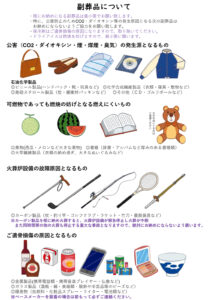

5. 副葬品の扱いにも注意

- 棺に入れる副葬品(六文銭、手紙、写真など)は燃えやすい素材・火葬に適したもののみを選びます。

- 金属製やガラス製のもの、大量の紙類などは火葬場で制限されることがあるため、事前に確認が必要です。

🔸 家族や親族間での意思統一も大事

- 故人が生前「派手な旅支度は望まない」と話していた場合、それを尊重することもマナーです。

- 家族内で意見が割れることもあるため、事前に相談しておくのが理想です。

🔸 最近の傾向(マナーの変化)

- 現代では形式にこだわらず、心を込めたお別れの時間を重視する風潮も強まっています。

- 「旅支度=宗教的な作法」ではなく、「旅立ちの準備=感謝の気持ち」として受け止める人も多くなっています。

神道やキリスト教では、仏教のような「旅支度」という概念は基本的に存在しませんが、それぞれの宗教観に基づいた死後の準備や儀式は行われています。以下に、神道とキリスト教の考え方と実際の葬儀での対応をご説明します。

⛩ 神道の「旅支度」

基本的な考え方:

- 神道では人が亡くなると、その霊は「祖霊(それい)」や「神霊(しんれい)」として家や地域を守る存在になると考えられています。

- 仏教のように「死者があの世へ旅立つ」という概念があまりありません。

そのため「旅支度」という習慣はなし。

ただし、以下のような特徴があります:

神道の死装束(例)

- 白い小袖(こそで)などの清浄な衣を身につけることが多い。

- 額に三角の布をつけることはありません。

- 副葬品を入れる習慣も基本的にはありません(地域により例外あり)。

- 棺の中はシンプルに整えられ、「帰幽(きゆう=神の世界に帰る)」という考え方で見送られます。

✝ キリスト教の「旅支度」

基本的な考え方:

- キリスト教では「死は終わりではなく、神のもとに召される旅立ち」と考えます。

- ただし、「あの世へ旅をするための支度(=物理的な準備)」という文化は基本的にありません。

実際の対応:

カトリック・プロテスタント共通の傾向:

- 故人は生前に着ていた衣服、あるいは礼服(ドレスやスーツなど)を着せられることが多い。

- 十字架やロザリオを棺に納めることはあります(特にカトリック)。

- 「旅支度」というよりは「天国で神に会うための身だしなみ」といった意味合い。

- 葬儀では祈りと聖書の朗読、讃美歌によって見送ります。

仏教との比較まとめ

| 項目 | 仏教 | 神道 | キリスト教 |

|---|---|---|---|

| 旅支度の有無 | あり(装束や六文銭など) | 基本的にない | 基本的にない |

| 死後の考え方 | 冥土へ旅立つ・成仏を目指す | 神の世界へ帰幽する | 天国で神と再会 |

| 死装束 | 白装束・三角頭巾・わらじ等 | 白小袖などの清浄な服 | 普段着または礼服(スーツ等) |

| 副葬品 | 六文銭・杖など | 基本的にない | ロザリオ・十字架など |

※あくまで代表例になりますので、お付き合いのある方神道様ですと宮司様や神主様、キリスト教様ですと牧師様や神父様へお訪ねをされてみてください。

#旅支度#お別れ#関東#東村山#お葬式#お葬儀#家族葬#火葬場#都内

#小人数#多摩地区#埼玉県#お花#費用#一日葬#お通夜#告別式#直葬#小規模

#火葬式#事前相談#小さな#お葬式#よりそう#明朗会計#安心#信用#地域密着